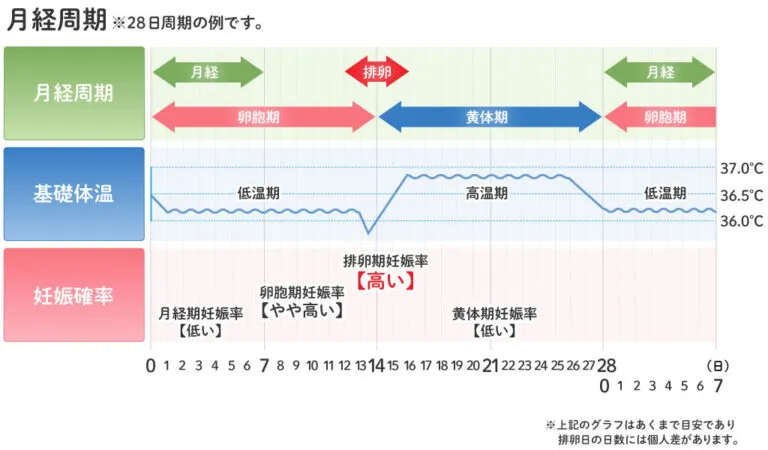

女性の身体は約28日~35日の周期に一度、妊娠に備えて卵子が育ち、子宮内膜を着床しやすい状態へと整えます。

月経(生理)の出血というのは、子宮内膜が剥がれ落ちることで起きる生理現象です。

そして、この月経はエストロゲン(卵胞ホルモン)とプロゲステロン(黄体ホルモン)が大きく関わっています。

エストロゲンは、月経~排卵の間の「卵胞期」、プロゲステロンは排卵~次の月経までの間(黄体期)に分泌量が増加します。

月経というのは絶妙なホルモンバランスのうえ成り立っています。

ストレスや体調不調、悩みごとを抱えているだけでもホルモンバランスが崩れて、月経周期に異常変化があらわれることが十分に考えられます。

月経周期とは

卵巣では、脳からの刺激によって卵子を包んでいる卵胞が育ち、排卵し、卵管を通って子宮へと運ばれます。

この間、子宮では内膜が女性ホルモンによって厚くなり、受精した卵が着床する準備ができ上がります。

妊娠が成立しなかった時は、この厚くなった子宮内膜は剥がれ落ちて腟から血液と共に出てくるこれが月経です。

月経は卵巣で卵胞が育つところから始まりますが、これを促す初めのサインは、視床下部からのホルモンです。

これが下垂体に働き、下垂体からのホルモンが卵巣に働き、卵胞が育ち、排卵します。

このしくみのうち、どこか一箇所でも異常があると、月経がきちんと来なくなってしまいます。

脳下垂体と卵巣からのホルモンの分泌には一定のリズムがあり、このひとまとまりを月経周期と呼びます。

卵胞が育ち始めて、排卵するまでは約2-3週間、排卵から月経開始までは約2週間です。

月経周期は月経の初日から次の月経開始の前日までの期間で、25日〜38日、その変動は6日以内とされ、これを正常周期と呼びます。

卵胞期(卵子が放出される前)

この時期のエストロゲン(卵胞ホルモン)とプロゲステロン(卵胞ホルモン)の血中濃度が低くなっています。

厚くなった子宮の内側を覆っている子宮内膜が剥がれ落ち、月経の出血が起こります。

同時期に、卵胞ホルモンの血中濃度が上昇し、卵巣でいくつかの卵胞が成長を開始します。

卵胞期の後半には、卵胞ホルモンの血中濃度が低下していき、卵胞のうち1つだけが発育を続けて成熟します。

この卵胞からはエストロゲンが分泌されるようになります。

黄体期(卵子が放出された後)

黄体期に入ると、黄体ホルモンと卵胞ホルモンの血中濃度は徐々に低下していきます。

放出された後、破れた卵胞は閉鎖し、黄体に変化してプロゲステロンを分泌するようになります。

エストロゲン(卵胞ホルモン)とプロゲステロン(卵胞ホルモン)により子宮内膜が厚くなっていき、妊娠に適した環境が整えられます。

周期の中で受精が起こらなかった場合、黄体は退化してプロゲステロンを分泌しなくなり、エストロゲンの血中濃度も低下して、厚みを増していた子宮内膜が崩れて剥がれ落ち、次の月経(生理)の出血が起こります。

このように女性の子宮内では、2種類の女性ホルモンが分泌上昇と低下を繰り返し、月経(生理)の周期が循環されます。

ホルモンバランスは、生活習慣や環境下によるストレスなどで分泌量も変化してしまい、ホルモンバランスが崩れて様々な月経障害を引き起こします。

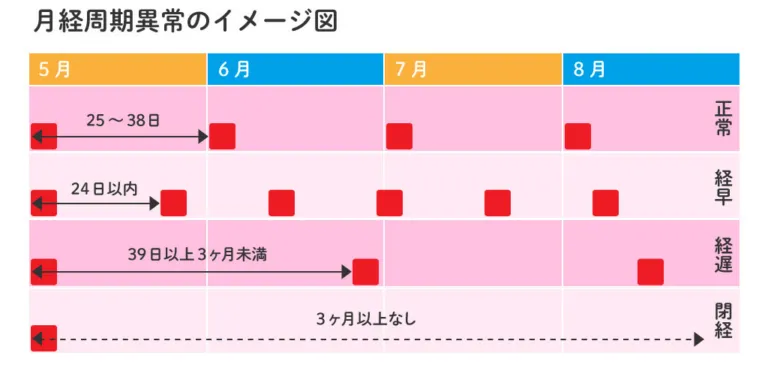

月経周期異常

正常の月経であれば28日~35日周期で定期的に訪れます。

しかし、ホルモンバランスの崩れから周期が短期周期や、長期周期などずれが生じ、重度の場合3ヵ月以上生理が来ない事などの症状が出ます。

持続性無月経

| 症状 (月経周期) |

傾向 | 原因・疾患 | 対策 |

|---|---|---|---|

| 3ヶ月以上月経が来ない |

・ストレスためやすい ・過度なダイエット |

・思春期 ・更年期 ・甲状腺機能障害 ・妊娠 |

疾患の改善、ダイエットの見直し |

頻発月経(経早)

| 症状 (月経周期) |

傾向 | 原因・疾患 | 対策 |

月経頻度が多く 24日以内 |

・汗かき ・風邪をひきやすい方 |

・思春期 ・更年期 ・黄体機能不全 ・甲状腺機能障害 ・無排卵周期症 |

働ぎすぎやストレスで溜めずに発散 栄養バランスの取れた食事を規則的に摂取 |

|---|

希発月経(経遅)

| 症状 (月経周期) |

傾向 | 原因・疾患 | 対策 |

月経頻度が少なく 39日以上3ヵ月以内 |

・冷え性などで体が冷えている ・手足が冷えをよく感じている方 |

・思春期 ・更年期 ・肥満 ・甲状腺機能障害 ・多のう胞性卵巣 ・高プロラクチン血症 ・精神疾患無排卵周期症 |

・冷たい食べ物で体を冷やさない ・食事はなるべく温かい物を摂取 ・露出の多い服で体を冷えさない ・エアコンで身体が冷やさない |

|---|

経血量異常

経血は通常7日間前後の期間で続きます。

しかし、経血量異常が起こると経血期間や経血量に異常が見られます。

過少月経

症状

経血量がおりもの程度の少量でナプキンなどの必要がなく、出血持続期間が1から3日以内。

原因

無排卵周期症、黄体機能不全、子宮発育全

過多月経

症状

1時間でナプキンを変えても漏れることがあり、これまでの経血量と比べて明らかに増加している。

出血持続時間が7日を越える。

原因

子宮筋腫、子宮内膜症、子宮内膜ポリープ、子宮体がん

月経(生理)がこない7つの可能性

生理不順

通常28日~35日の周期で訪れる生理ですが、前月と比べて1週間前後の誤差は問題ありません。

しかし、生理が全く来ない、数ヶ月かかる、逆に生理が早期周期でくる場合は一度、専門医で検査をしましょう。

一時的な生理不順から、更年期による生理不順、疾患など色々な可能性があります。

治療法としては、ホルモン療法やピルの服用で改善される可能性があります。

無月経

妊娠もしていないのに3ヵ月以上生理が来ない”継発性無月経”

または、18歳を過ぎても生理が来ない”原発性無月経”などがあります。

その中でも、継発性無月経はストレスや負担の大きな運動、極端なダイエットが原因で起こり得る場合がありますが、現代ではそれほど珍しい症状ではありません。

ですが、無月経は回復に時間がかかることが予測されます、早めの対処をしましょう。

早期閉経

40歳未満の早期閉経(または早発閉経)は原因のひとつに、早期卵巣不全があります。

早期閉経は、妊娠ができないことや更年期障害のような症状が現れる場合があります。

中には、無症状の方などもいます。

妊娠を望まれているのであれば、早急に専門医へご相談ください。

過度なダイエット

無月経でもご説明の通り、過度(極端)なダイエットは、生理不順の大きな原因のひとつです。

食事制限で栄養が十分に摂取できず、卵巣へ栄養分が行き届かず、生理不順を引き起こします。

過度なダイエットによることで、妊娠しない体になったり、栄養不足から免疫が低下します。

免疫低下が原因となり、風邪や合併症を発症、卵子が成長しないため、女性ホルモンが分泌されず止まってしまう事があります。

過度なストレス

2つの女性ホルモンエストロゲン(卵胞ホルモン)プロゲステロン(黄体ホルモン)はストレスの影響を大きく受け、ホルモンバランスが崩れます。

これが、生理不順の原因となります。

精神状態は不安定になることで、睡眠不足や、すぐにイライラしてしまいストレスを助長します。

まだ生理が安定していない、成長期(中学生~高校生)は生理不順になりやすく、体調不良や、ストレスで簡単に生理周期が乱れます。

甲状腺の病気

甲状腺ホルモン疾患が原因で生理が止まることがあります。

特に慢性甲状腺炎(橋本病)によって甲状腺機能低下症は、乳汁分泌ホルモンの分泌を促し、生理不順の原因になります。

甲状腺疾患は高齢より若い年齢層から中年層(20代~40代)の女性に多く見られます。

甲状腺疾患は、流産や不妊症の原因になる可能性もあり、女性にとって大きな障害となります。

肌で感じる症状で言えば、体温が高い・脈が速くなる・暑いと感じやすい・なぜか痩せていく・情緒不安定・下痢気味・不安になり落ち着きがなくなるなどの症状が見られたら、専門科への受診を検討しましょう。

妊娠

妊娠の可能性がある性行為があった場合は、妊娠検査薬を使用して確認しましょう。

“無月経”である可能性はありますが、一概に判断することはできません。

コンドームで避妊行為をしていても、100%の避妊効果はありません。

また、予期せぬトラブルでコンドームに穴が開いているなどの場合も可能性として考えられます。

妊娠検査薬は、着床してから数日後(次の生理予定日)までには反応が出ます。

望まない妊娠で陽性反応が出たら、クリニックで精密検査を受けて確認しましょう。

市販の妊娠検査薬で誤審反応の可能性も否定できません。